CHAPTER 1

- 仕事と成長 -

PART

05

成長のメカニズム

ー経験ー

【この章で学ぶこと】

・「成長カーブ」を加速させるのに必要なことを理解する。

70:20:10の法則

「70:20:10の法則」ってご存じですか?

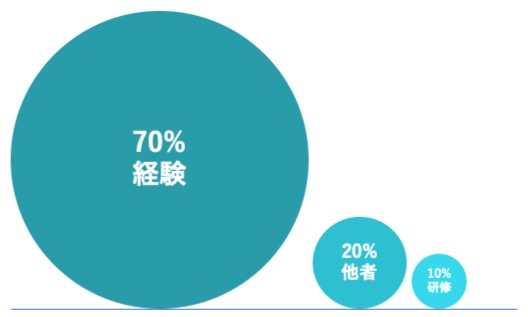

この法則は「人は何を通じて学び・成長するか」についての要素を三つに分け、それらの比率を表したものです。これはマイケル M. ロンバルドとロバート W. アイチンガーの著書である『The Career Architect Development Planner』に論述された法則で、200人近くのエグゼクティブへのインタビューに基づいて執筆されました。

この法則によると、人は以下の割合により成長するといいます。

もう少し詳しく説明していきます。

①70%は「経験」からです。実際に業務を行い、成功・失敗の経験を通じた気づき・学びによって「成長」します。のちほど説明しますが、単に「経験」を積めば良いという訳ではなく、「一皮むける新しいチャレンジ」や「やり抜く経験」を積極的に積んでいくと、「成長カーブ」は加速していきます。別の言い方をすると、「行動した者勝ち」であり、行動に移さないと成長できないと言えます。「仕事」は利益や成果をあげるためにおこなうものと思いがちですが、人の「成長」にも大きく寄与するものであることを認識する必要があります。

②20%は「他者」からです。他者からのアドバイス・フィードバック・サポート等を通じた人からの気づきや学びにより「成長」します。

③10%は「研修」からです。研修・セミナー・読書等からの学びにより「成長」します。

「経験」が70%と一番高いですが、「経験」さえ積めば「成長」できるというものではありません。「成長カーブ」を加速するためには、「経験」をメインにしつつも、自分では気づかない視点を得たり、知識・スキルを体系的に定着させるために「他者」と「研修」から効果的に学ぶことが求められるということです。

実際はどうでしょうか? よくあるパターンを見ていきましょう。

・「経験」を重視するあまり、「研修」を軽視する人。「研修」を時間のムダと考えている人は結構多いです。「研修」を受けているヒマがあったら働けという考えの人です。

・「他者」からの学びを受け入れない人。「Fixed Mindset」の人にある傾向です。何を言っても全く受け入れません。

・「研修」等によりインプットは熱心におこなうが、それをアウトプットにつなげられない人。インプットはアウトプットしてはじめて価値があります。

このように、「経験」「他者」「研修」の3つからバランスよく成長できている人は、必ずしも多くはありませんが、常にこの3つのバランスを考えていくことが必要です。

商社における人材育成の基本は、On-the-Job-Training(OJT)ですし、他の業界も「経験」を通じた成長を重視しているように思いますので、この「70:20:10の法則」は体感にあう法則であると言えます。1 年目より3年目が、3年目よりも10年目の方が、「経験」をより多く積んでいる分、仕事ができると言えます(もちろん例外も多くありますが)。

ただし、この法則は、変化の小さい時代においては体感に合いますが、変化のスピードが早い現在において、また更に変化のスピードが加速していく未来においては、不十分と言えるでしょう。

変化のスピードが早い時代においては、その時代において「価値を生み出す高度な知識・スキル」を、主体的に獲得し、その知識・スキルを活用して業務(経験)を積んでいき、業務(経験)を通じてさらにその知識・スキルを磨いていくというサイクルを回していくことも求められます。「価値を生み出す高度な知識・スキル」というのは、現在においては、たとえば「テクノロジー」「デジタル」「マーケティング」といった領域の最新の高度な知識・スキルのことです。これらの知識・スキルは上司や先輩が教えてくれるものではありませんので、主体的に獲得していかなければなりません。また、時代の変化に応じて求められる知識・スキルは変化していきますので、継続して新しい知識・スキルを獲得していく必要があります。これらの知識・スキルの獲得がなければ、時代が求める価値を生み出すことができないばかりでなく、自分自身の成長にも繋がっていきません。

今までは、「経験」をメインにしつつ、自分では気づかない視点を得たり、知識・スキルを体系的に定着させるために「他者」と「研修」から効果的に学ぶことによって「成長」しました。変化のスピードの早い現在・将来においては、加えて、その時代において「価値を生み出せる高度な知識・スキル」を自ら獲得し、それを業務(=経験)に活かしていき、さらに知識・スキルを磨いていくということも必要となってきます。

「非連続的な成長」と「連続的な成長」

新しいスポーツを始めたとします。始めた直後は、意外とうまくいって、短期間で急激に成長することがあります。ついつい「自分って天才かも」と思ったこともあるかもしれません。しばらくすると、あれこれ考え始めてしまいうまくいかなくなります。壁にぶつかり成長が鈍化していきます。「つまらない」と感じてしまい、この段階で諦めてしまう人も多いと思います。でも、諦めずに努力を続けていくと、ある日突然、目の前の霧が晴れたかのように、すべてがうまくいくようになります。

このような経験をしたことはありませんか? 私は人事の仕事において、それまでは部分部分で仕事をしていたものが、ある日突然すべてがつながって全体が把握できるようになり、大局的なものの見方ができるようになったという経験があります。

このような経験をしたことがありますか?

ここでは、人はどのような「成長カーブ」を描いて成長していくかについて、「非連続的な成長」と「連続的な成長」の二つの観点から説明していきます。まずは「非連続的な成長」についてです。

非連続的な成長

2019年3月21日、メジャーリーグベースボール(MLB)のイチロー選手が惜しまれつつ現役を引退しました。その夜に引退会見がありましたが、リアルタイムで見た人も多いと思います。数々の大記録を残したイチロー選手の言葉には学ぶ点が多いですが、特に印象に残ったのは次のコメントでした。

アメリカに来て、メジャーリーグに来て、外国人になったこと、アメリカでは僕は外国人ですから。このことは、外国人になったことで人の心を慮ったり、人の痛みを想像したり、今までなかった自分が現れたんですよね。この体験というのは、本を読んだり、情報を取ることができたとしても、体験しないと自分の中からは生まれないので。

孤独を感じて苦しんだこと、多々ありました。ありましたけど、その体験は未来の自分にとって大きな支えになるんだろうと今は思います。だから、つらいこと、しんどいことから逃げたいというのは当然のことなんですけど、でもエネルギーのある元気のある時にそれに立ち向かっていく。そのことはすごく人として重要なことではないかと感じています。

このコメントは、イチロー選手が日本での地位を捨ててMLBに挑戦し、その挑戦を通じて成長したことの証しであると思います。イチロー選手は、日本のプロ野球(NPB)では9年連続首位打者という大記録を打ち立てました。これ自体とてつもない記録ですが、イチロー選手にとってNPBは「Comfort Zone(後出)」になっていたと思います。当時MLBはパワー野球の全盛期であり、技術面でどう対応するかという新しいチャレンジもあったでしょうし、日本人初の野手であるという逆風をどうはねのけるかというプレッシャーもあったと思います。また、上記コメントのように、ある日突然マイノリティになったことから、精神的にも苦労が多かったと思います。でも、「Comfort Zone」から抜け出し新しいチャレンジをすることにより、技術的、肉体的な成長のみならず、相手の心を慮(おもんぱか)るといった精神的な成長も遂げられたものと思います。

神戸大学大学院経営学研究科の金井壽宏教授の著書『仕事で「一皮むける」 ー関経連「一皮むける経験」に学ぶー』を紹介します。この本では、数十人のエグゼクティブへのインタビューを通じて、「一皮むける経験」の種類を以下の11点に分類しました。

①入社初期配属段階の配置・異動

②初めての管理職

③新規事業・新市場のゼロからの立ち上げ

④海外勤務

⑤悲惨な部門・業務の改善と再構築

⑥ラインからスタッフ部門・業務への配属

⑦プロジェクトチームへの参画

⑧降格・左遷を含む困難な環境

⑨昇進・昇格による権限の拡大

⑩ほかのひとからの影響

⑪その他の配属・異動、あるいは業務

のちほど詳しく説明しますが、「非連続的な成長」は「一皮むける新しいチャレンジ」により実現します。「一皮むける新しいチャレンジ」は、それまでに培ってきた知識・スキルをゼロリセットし、新しい知識・スキルを獲得する機会を与えます。また、新しい環境への適応や新しい人間関係の構築などを通じて精神的成長をも促します。

自身の非連続的な成長について、具体的に記載してください。

連続的な成長

「一皮むける新しいチャレンジ」を通じて「非連続的な成長」が実現される一方、「連続的な成長」は、小さな成功や失敗を繰り返し、そこから学び、知識・スキルを高め、漸進的に着実に成長していくことを表しています。

みなさん「GRIT」という言葉をご存知ですか?「GRIT」は日本語では「やり抜く力」となりますが、2013年にアメリカでは「天才賞」と称されるマッカーサー賞を受賞したペンシルベニア大学心理学教授のアンジェラ・ダックワースが提唱した理論です。ダックワースは、教育・ビジネス・スポーツなどのどの分野であれ、人が成功するには、「生まれつきの才能」よりも「やり抜く力」が重要であると主張しています。この「やり抜く力」は「情熱」と「粘り強さ」の二つの要素からもたらされるといいます。「継続は力なり」ということです。

アンジェラ・ダックワースの著書『やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける』には、「やり抜く力」を簡便に測るグリット・スケールが掲載されています。 当てはまる箇所の数字の合計を10で割った数値が、あなたのグリット・スコアとなります。グリット・スコア3.8点が調査対象となったアメリカ人の平均で、3.0点が下位20%、4.5点が上位10%です。

同様のことが、マルコム・グラッドウェル著の『天才! 成功する人々の法則』にも書かれています。その道のスペシャリストになるためには1万時間の正しい努力が必要であると書かれ、ビートルズやビル・ゲイツが例に挙げられています。

さて、私自身のGRITをみなさんと共有したいと思います。

私は商社に入社後、人事部に配属されましたが、正直戸惑いました。商社=営業 という先入観がありましたので、コーポレート部署である人事部への配属はある意味ショックでした。でも、そうはいってもまずは一人前の人事パーソンとなるべく努力をしてみようと思いました。先輩から人事パーソンの基本は、「人」と「組織」を覚えることだと教えてもらいました。入社後1年間、誰よりも朝早く出社し、毎朝1時間、自主的に社員名簿と組織図を覚える努力をしました。最初はチンプンカンプンでしたが、次第に社員の名前・入社年・所属部署・原籍(「背番号」とも言います。戸籍のようなものです)が少しずつ頭に入ってきました。社員名簿や組織図からさまざまなことに気づくようになりました。たとえば「A課は5人しかいないけど、B課には20人もいる。なぜ組織によって人数はこんなに違うのか?」「20人もいる課は、組織マネジメントが適切にできているのだろうか?」「中堅が少なくて若手が多い組織では、きちんと若手の指導・教育ができているのだろうか?」「年上の部下がいたら、上司はやりにくくないのだろうか?」といった疑問です。採用担当は、営業の人との接点が多いので、会う機会があった時に、質問をして理解を深めたりしていました。社員名簿をさらっと見ただけでは気づかなかったことが、1年間、じっくりと見ることにより、たくさんの学びがありました。この知識が後々の人事パーソンとしてのキャリアに大いに役に立ちました。GRITとはこういうことだと理解しています。

この章の真ん中あたりで、新しいスポーツにチャレンジする例をあげました。始めた直後に、短期間で急激に「成長」することがあると書きましたが、これが「一皮むける新しいチャレンジ」を通じて新たな知識・スキルを獲得したことによる「成長」です。その後、壁にぶつかっても努力を続けました。これが「GRIT」です。継続的な努力により知識・スキルが磨かれ、漸進的ですが着実に「成長」を続けます。この2種類の「成長」の組み合わせにより「成長カーブ」は加速していきます。

【まとめ】

・人は主に「経験」を通じて「成長」するが、「他者」「研修」からも補完的に学ぶ必要がある。

・「一皮むける新しいチャレンジ」と「GRIT(やり抜く力)」で「非連続的」かつ「連続的」に「成長カーブ」を加速させていく。