CHAPTER 1

- 仕事と成長 -

PART

03

成長とは?

【この章で学ぶこと】

・「成長」とはどうなることなのか理解する。

第1章と第2章では、「働く理由や動機」、「仕事」について説明しました。第3章〜第6章にかけて「成長」について説明します。「成長」は全体のコンテンツの中でも肝となるパートです。商社で活躍し続けるには、それぞれのステージ・役割において求められる知識・スキルを獲得し、最大限に「成長」することが求められます。そのため大学時代に「成長とは何か」や「成長のメカニズム」を理解し、「成長」につながるマインドセットや行動を始めることは、将来商社で活躍する上で必要不可欠であると考えます。

「成長」とは何でしょうか? 「成長」するとはどうなることでしょうか?

成長の定義もさまざまだと思いますが、ここでは「成長」を「能力的成長」 と「精神的成長」の二つに分類することとします。それぞれを具体的に見ていきましょう。

能力的成長

「能力的成長」とは、「できなかったことができるようになること」「できることがさらによくできるようになること」

子供の時に、解けなかった算数の問題が解けるようになったり、鉄棒の逆上がりができるようになったりした記憶があると思います。これが「能力的成長」です。

ではどうしたら「能力」は成長するのでしょうか? 先ほどの例では、先生・親・兄弟からやり方を教わったり、繰り返し練習することにより成長します。つまり、人からの学びや努力を通じて、新しい知識・スキルを獲得し、それらのアップグレードによって「能力」は成長していきます。

商社では、貿易、会計、事業管理、リスクマネジメント、IT、語学など幅広い知識・スキルを獲得し続け、「成長」を持続していくことが求められます。

また、「能力的成長」には「視野の拡大」という要素もあります。これも新しい知識・スキルの獲得の一部ですが、それまではある一つの角度からしか物事が見られなかったものが、多面的に見られるようになるということです。この「視野の拡大」は商社で重視される能力であり、職務のローテーションを通じて意図的に視野を広げていきます。

「能力的成長」は、新しい知識・スキルの獲得やそのアップグレードによって得られるものです。「知識」はイメージしやすいですが、「スキル」は訓練や経験を通じて身につけた「技能」のことを言います。

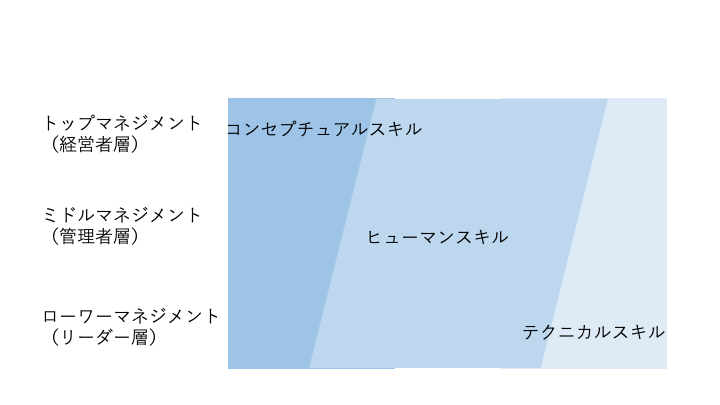

商社に入社すると、「経営人材」となるべく「経営スキル」を長期的視点に立ち獲得していくことが求められますので、ここで「経営スキル」について簡単に説明します。ハーバード大学のロバート・カッツ教授の理論によると、「経営スキル」は「テクニカルスキル(業務遂行能力)」、「ヒューマンスキル(対人関係能力)」、「コンセプチュアルスキル(概念化能力)」の三つに分類され、役職が高くなるにつれて「テクニカルスキル」の重要性は相対的に下がり、「コンセプチュアルスキル」が高まるとされています。生まれ持った資質によって「経営人材」になれるかどうかが決まるような印象がありますが、必要な「スキル」を習得し磨き続けていけば「経営人材」になれるということを意味しています。

精神的成長

一方、「精神的成長」とは何でしょうか?「精神的成長」には二つの側面があると考えられます。

一つ目は「ストレスに強くなること」です。

つまり、困難を乗り越えることによって精神的にたくましくなり、「ストレス耐性」が高まっていくということです。何があっても逃げずに立ち向かう。どんな困難があっても最後までやり抜くということです。商社は正直、ストレスの強い職場であり、商社で活躍するには「ストレス耐性」が高くなければなりません。このことは、商社が世に言う「ブラック企業」であると言っているわけでは決してありません。「ブラック企業」のように理不尽なことを言われたり、過酷な長時間勤務を強いられたり、意味のない単純な作業を繰り返しやらされるということを意味していませんので、誤解のないようにお願いします。ここで言うストレスの強い職場というのは、「パフォーマンスの要求レベルが高い」ということです。まず「解決すべき課題の難易度が高い」と言えます。グローバルな社会課題から日常生活の課題までを対象に、多様な多くの人たちを巻き込み、さまざまな機能を発揮しながら解決することが求められます。また「アウトプットに対しスピード感や高いクオリティ」が求められます。加えて、「さまざまな業務(マルチタスク)を同時にこなすこと」が要求されます。このような観点で商社での勤務はストレスが強いと言えます。いい意味でのプレッシャーは大きくストレスも強いですが、その分やりがいがあり、「成長カーブ」が加速すると言えます。

「二つ目は「世のため・人のため」という想いを強くしていくということです。

人間には、他人に認められたいという「承認欲求」があります。また、自分自身成長していきたいという願いも持っています。このような想いは、モチベーションを高めるため是非持ち続けてもらいたいと思います。加えて、精神的に成長していくと「世のため・人のため」という想いが強くなっていくものです。商社の仕事は、社会的意義の高い仕事が多いです。先ほど説明したように、各社ともESGを重視した経営に軸足を移しており、今後、ますます、社会に対して責任を果たすことが求められていくでしょう。

第1章で、私の働く理由・動機は、「世のため・人のため」であり、「自分の成長のため」と言いました。商社は、その両方を高いレベルで満たしてくれる業界であると考えています。

【まとめ】

・商社に入社後も成長し続けることが求められるため、学生時代から成長につながるマインドセットや行動を開始することが必要。

・成長は「能力的成長」と「精神的成長」の二つに分類できる。

・「能力的成長」に必要なのは、新たな知識・スキルの獲得とアップグレードである。

・「精神的成長」とは、「ストレス耐性」の向上と、「世のため・人のため」という想いを強くすることである。