CHAPTER 2

- 次世代商社の3つの人材要件 -

PART

10

イノベーティブ

【この章で学ぶこと】

・イノベーションとは何か?

・生産性とは何か?

第9章で、「次世代商社」における求められる人材像は「イノベーティブ・グローバル・リーダー」であると説明しました。この章ではまず「イノベーティブ」について詳しく説明します。

イノベーションとは?

「イノベーション」とは何のことでしょうか?

「イノベーション」は、1911年に、オーストリア出身の経済学者であるヨーゼフ・シュンペーターによって初めて定義されました。シュンペーターは「イノベーション」を、経済活動の中で生産手段や資源、労働力などをそれまでとは異なる仕方で「new combination=新結合」することと定義しました。つまり、

「イノベーション」は、既存の要素と別の既存の要素の新しい組み合わせによって生み出される。

ここで言う「要素」というのは、会社、人、組織、製品、サービス、技術、情報、プロセスなどを指します。イノベーションは、まったく新しいものをゼロから創り出すことを意味しているわけではありません。キーワードは「既存」と「新結合」です。シュンペーターは、今の時代を予言していたかのごとく、100年以上前に「イノベーション」を的確に定義しています。大きな驚きです。

日本では、1958年の『経済白書』において、イノベーションが「技術革新」と翻訳され、この認識が定着しているようです。当時の日本は、戦後復興の途上にあり、新しい技術の発見や技術の革新・改良が経済成長にとって不可欠な時代でしたから、技術にフォーカスして「技術革新」と翻訳されたと思われます。ただ、上記のとおり「イノベーション」は既存の要素と要素の新結合のことを言いますので、「次世代商社」にも密接に関連してくるのです。

「第4次産業革命」や「Digital Transformation」と呼ばれる時代において、商社は「イノベーション」を起こせる存在であると必ずしも断言する事はできません。理由は以下の二つと考えられます。

(1)

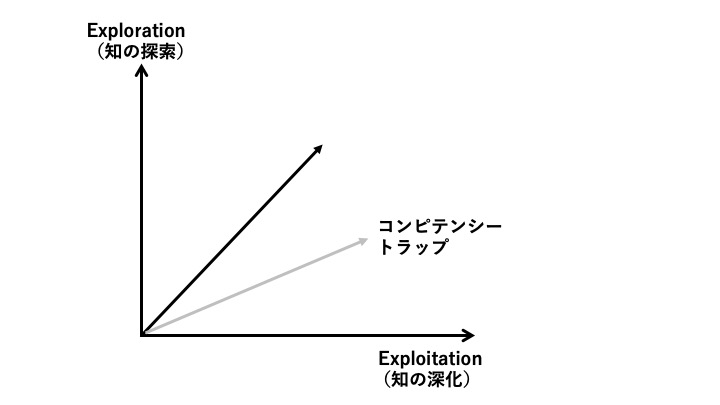

早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄氏の著書『ビジネススクールでは学べない 世界最先端の経営学』によると、世界の経営学で最も研究されているイノベーション理論の基礎は「Ambidexterity」という概念であるとのことです。

これは、1991年にスタンフォード大学の経営学者ジェームズ・マーチ氏が発表した概念ですが、同書では「 Ambidexterity」を「両利きの経営」と呼んでいます。また、「Ambidexterity=両利き」の二つの要素である「Exploitation」と「Exploration」をそれぞれ「知の深化」「知の探索」と呼んでいます。日本の企業は総じてそうですが、商社は、「知の深化」に偏り、「知の探索」を怠りがちになる傾向にあります。というのも商社は、会社により程度の違いはありますが、単年度の利益を重視しがちです。目先の利益を大きくするには、「知の深化」をする方が効率的です。「知の探索」は「イノベーション」に必要であると認識してはいても、利益に結びつくのに時間がかかるため後回しにされるのです。このような企業の「知の深化」へのかたよりは「コンピテンシートラップ」と呼ばれ、短期的な収益拡大が促進されるかわりに、中長期的な「イノベーション」が滞ることになります。

(2)

もう一つは、ハーバード・ビジネススクールのクレイトン・クリステンセン教授による「イノベーションのジレンマ」です。「イノベーションのジレンマ」とは、巨大企業が新興企業の前に力を失う理由を説明した企業経営の理論であり、クリステンセン氏が1997年に提唱しました。

利益規模を追い求める大企業にとって、新興企業の事業は規模が小さすぎて魅力的に映りません。また、自分たちの既存ビジネスを守ろうとする意識が強く、また社内の和を保つため、カニバリゼーション(*)によって他部署の既存ビジネスを破壊することを避ける傾向にあります。また、大企業は、自分たちの既存の商品・サービスが優れていると自信を持っているため、その改善・改良に目を奪われ、顧客の新たな別のニーズに気がつかないこともあります。そのため、大企業は、新興市場への参入が遅れる傾向にあるというものです。その結果、新たな特徴を持つ商品・サービスを売り出し始めた新興企業に、大きく後れを取ってしまうというものです。

(*)カニバリゼーション(「カニバリ」とも言う):元々は人間が人間の肉を食べることやその習慣のことを言います。最近ビジネスの世界でよく使われるようになったが、同じ会社の商品・サービスがその会社の他の商品・サービスと競合関係となり、互いの売上/利益を食い合うこと。

では、商社はどうでしょうか?クリステンセン氏が指摘するとおり、今までの商社は、多くの大企業と同様に「イノベーションのジレンマ」に陥っていたように思われます。商社は大企業のため、新規事業に対してもある程度の利益規模を求めます。また、計画主義が強く、将来の利益が大きく上振れするポテンシャルがあっても、目先の利益が見通せなければゴーサインが出ません。また、組織が「縦割り」であるため、組織をまたいだカニバリゼーションを気にしているように思われます。組織や人が硬直的で、なかなか新しいアイデアが生まれにくい状況であるようにも思われます。

商社がイノベーティブな会社になるには、会社側も組織風土を変革し、意思決定プロセスを変えていく必要があります。現在、各社とも強い危機意識を持ってその取り組みを加速させています。一方、社員側もいままで以上に、よりイノベーティブになることが求められます。

「生産性」と「イノベーション」の関係

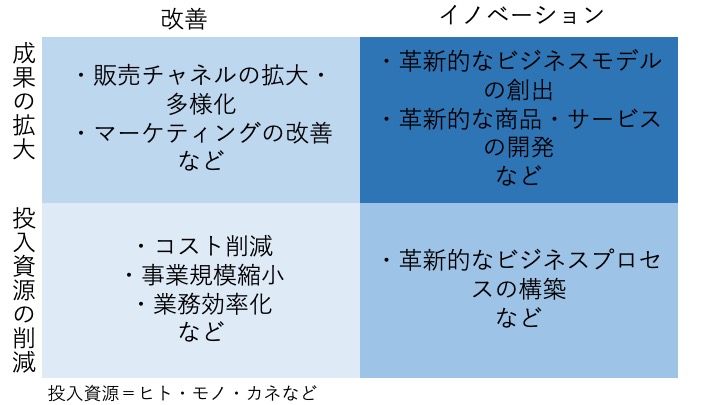

生産性 = Output ÷ Input

生産性向上=「成果の拡大」÷「投入資源(ヒト・モノ・カネ)の削減」

生産性を向上させる方法は「改善」と「イノベーショーン」の二つに分類でき、これらをマトリックスで整理すると以下のようになります。生産性向上を実現できる人材の育成が求められます。

日本の場合、「生産性」というとチャート左下の「改善」による「投入資源(ヒト・モノ・カネ)の削減」のところを指すケースが多いように感じます。というのも、たとえばトヨタ自動車の工場における「カイゼン」のように、1円、1秒単位でコストや時間などの無駄を省いていくことに成功し、製造現場において「改善」による「投入資源(ヒト・モノ・カネ)の削減」が実現されているからです。ただ、「生産性」は上記のとおりそれだけではなく、「投入資源(ヒト・モノ・カネ)の削減」に加え、「成果の拡大」という視点も大事ですし、「改善」によるだけでなく、「イノベーション」によって飛躍的に「生産性向上」の実現を目指すことが重要となってきています。日本は総じてブルーカラーの生産性は高いですが、ホワイトカラーの生産性は世界的に低く、国としても大きな課題とされています。

では商社における「生産性」の現状はどうなっているでしょうか?

まず「改善」については、会社によって程度の違いはありますが、商社にはアナログ的な仕事の進め方がまだまだ残っており、必ずしも「生産性」は高くないと思われます。「改善」を仕組みとしてではなく、個人の能力に頼り、個人が何とかしているというのが現状のようです。商社での「改善」を通じた「生産性向上」の余地はかなりあると思われますが、逆にその分、成長のポテンシャルは大きいと言えます。各社とも「生産性」の低さにかなりの危機意識を持っており、最近は、RPA(Robotic Process Automation)といったロボット(PCの中のソフトウェア型ロボット)による定型業務の自動化に積極的に取り組んでおり、定型業務の生産性は飛躍的に向上しています。また、「働き方改革」により、勤務時間に対して敏感になっていますので、長時間勤務が問題になるような状況ではもはやなくなってきています。

一方、「イノベーション」を通じた「生産性向上」については、「改善」の方に時間が取られてしまい、「イノベーション」に十分な時間を費やすことができていない、会社の仕組みが既存ビジネスを伸ばしていくことを前提にしているため、「イノベーション」の創出には適していない、人材についても「イノベーション」を生み出すための「創造力」を十分に備えていない、といった課題を抱えており、現時点では改善の余地は大きいと言えます。

この章の最後になりますが、商社に入社し「イノベーション」を起こすにはどうしたらよいでしょうか?

まずは「創造力」を磨くことです。そのために「知の探索」を意識して継続しておこなう必要があります。そして、既存の要素と要素の「新結合」によって革新的なアイデアを生み出すことです。

では、革新的なアイデアが生まれれば「イノベーション」は起こせるのでしょうか?

「イノベーション」を起こすには、そのアイデアを具現化する必要があります。アイデアを具現化するためにまず必要なのは「社内プロセス」を理解することです。何か新しいことを始めるには社内で承認を得る必要があります。誰の承認をいつまでに取得する必要があるのかを正しく把握し、逆算して計画を立てることが必要です。また、社内関係者からアイデアや事業計画に対する賛同を得て、サポートを引き出す必要があり、普段から社内人脈を構築しておく必要があります。アイデアの中身はもちろん重要ですが、誰のアイデアかということも同様に重要です。同じアイデアであったとしても、人によって賛同を得られたり、得られなかったりすることもあるからです。

「イノベーション」に関し、学生時代にしておくべきことは、「創造力」を養うことと、「信頼」を磨くことです。詳しくは第3部で説明します。

【まとめ】

・「生産性」は、生産性=Output ÷ Input(「成果の拡大」÷「投入資源(ヒト・モノ・カネ)の削減」)であり、「改善」と「イノベーション」により、その向上を図る。

・商社の「生産性」には改善の余地がある。

・「改善」による「生産性向上」は、長時間勤務に対する意識改革や、RPAにより急速に進んでいる。

・「イノベーション」による「生産性向上」については、「創造力」などの社員のスキルやリテラシーの不足などにより、今後の大きな課題である。